あらすじ

「泥にまみれようと、地べたを這いずってでも、生き抜け――」

ティリア王国 アルドナート公爵家の娘であるあなたは隣国のラウルス王家に嫁ぐことが決まった。

そんなあなたの結婚を祝い、流行りの仮面舞踏会が開催される。

仮面を着け、煌びやかに装った男女が秘密の匂いを纏う、華やかな夜。

娘として自由でいられる最後の楽しい思い出になるはずだった――。

舞踏会は不満を持った平民たちの突然の乱入により、大混乱に陥る。

混乱の中控えの間に逃げたあなたがそこで見たものは

血まみれで倒れている公爵――父と、父を手にかけている腹違いの弟レオだった。

※本作は2種類のエピローグが収録されております。

お好きなエンディングを選んでお楽しみいただけます。

※本シリーズは全3巻で構成されております。

1巻ごとに完結しておりますが物語は繋がっておりますので、

3巻全てお聞きいただくとよりお楽しみいただけます。

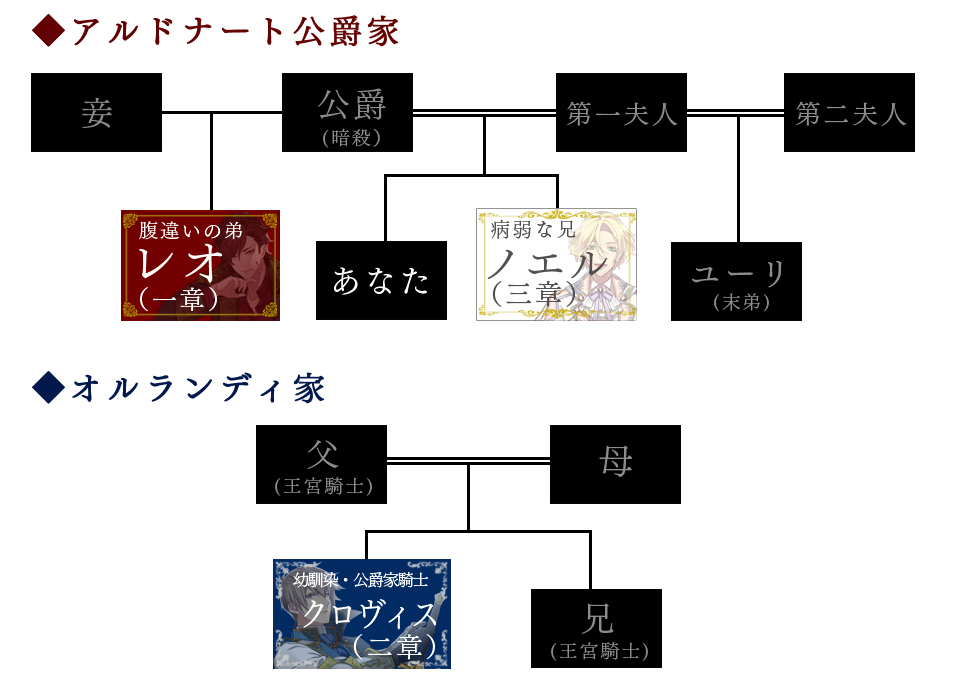

キャラクター紹介

あなたの腹違いの弟。

アルドナート家正統後継者である長男・ノエルが病弱だった為、

彼に万一のことがあった時の代わりとして公爵の妾であった母とともに引き取られる。

しかし、その後正妻との間に末弟が誕生した為事実上用無しとなった。

周囲からは不貞の子として蔑まれ、態度が乱暴で野蛮なこともあり使用人等の間で「公爵家に恨みを持っている」と噂されている。

世界観

【アルドナート公爵家】

ティリア王家の傍流で王位継承権を持つ。

近親婚を繰り返し行っていた家系であり、その結果狂気に堕ちた血筋として『血まみれ王妃』を輩出してしまった為、現在は近親婚の頻度が減っている。

過去に王妃を輩出していることから身分としては王家に次ぐが、『血まみれ王妃』の伝説によりアルドナート家の者が王位を継ぐことはない。

【血まみれ王妃】

400年前にティリア第四王子へ嫁いだアルドナート公爵家令嬢。

その美貌は国を傾けるとまで言われた絶世の美女。

第一、第二、第三王子が相次いで早世や失墜し、第四王子が王位を継ぐことに。娘が王妃となったことで公爵家の位階は一気に上がり、隆盛を誇る。

やがて王妃は狂気に堕ち、色香で骨抜きにした王を傀儡として王室を支配すると同時に圧政を敷き、民衆を恐怖で縛り上げた。

投獄と死刑が王都の日常となっただけでなく、王妃は自らの愉しみのために奴隷を嬲り殺すようになる。

そこから激化して若い男の生き血を集めて浴びたり、切り取った臓器や性器を瓶詰めにして収集したり、猟奇的な性倒錯者へと変化していったとまことしやかに伝えられている。

【ラウルス王国】

ラウルス王家が治めているティリア王国の隣に位置している国。

ティリア王国と同様に小国で、国力は拮抗。50年ほど前に起こった戦争を経て現在は和平を保っているが、

古い世代を中心に確執が残っており、薄氷を踏むが如くの緊張感がある。